この記事は、所得控除の内容を確認したり詳しく調べられるように情報をまとめています。

調べたい所得控除の項目をクリックすると詳しい内容をご覧いただけます。

一つ一つの控除の積み重ねが大きな節税効果に繋がるので、確定申告の際に計上漏れがないかどうかをこの記事で確認していただきたいと思います。

PR

⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ

確定申告がまだ終わっていない方は、まず仕訳を片付けると一気に気持ちがラクになります。特にタックスナップの「丸投げ仕分け」は、迷いがちな仕訳作業を一気に進められる機能です。

私の場合は、 667件の取引が約2秒 で仕訳されました。ただし端末や通信状況などにより、処理の時間は異なる可能性があります。

3/16までは提出・印刷以外を無料で試せます。無料のうちに使ってみて、合うかどうかを確認してみてください。

※仕訳後に、勘定科目や金額は念のため確認しておくと安心です。

※3/16まで、提出以外の機能は無料で試せます。

クーポンは、初回登録時に入力しておくとスムーズです。合わなければ無料期間中に解約できます。

▶ 無料でタックスナップを試してみる(3/16まで) ※「丸投げ仕分け」の詳細や体験談を確認できる記事はこちら所得控除

最初に、所得控除について確認しておきましょう。

所得控除とは、所得金額から差し引くことができるもので、この控除が多くなるほど課税所得が少なくなり、その分節税に繋がります。

所得-所得控除=課税所得

確定申告の際に、少しでも節税したいのであれば、所得控除をできるだけ多く計上することが重要です。

この記事では、全部で14種類ある所得控除の基本的な内容をまとめています。

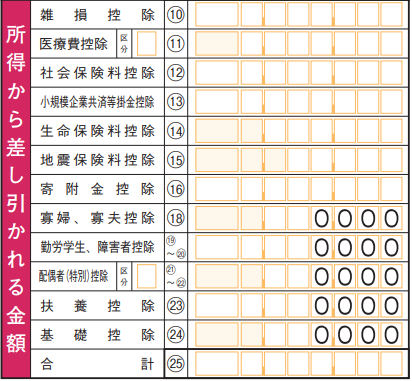

確定申告書B

確定申告書にはAとBがありますが、「確定申告書A」は所得の種類が限定されており、事業所得を得ている個人事業主は、「確定申告書B」を使用することになります。

「確定申告書B」の左下には、所得から差し引かれる金額、つまり所得控除の金額を記入する部分が設けられています。

「確定申告書B」については、必要であれば下記のリンクからダウンロードすることができます。

所得控除一覧表

「確定申告書B」にある所得控除の順番通りに、所得控除一覧表を作っています。

まずは、それぞれの所得控除の基本的な内容をご確認いただき、詳細を調べたいときは各種控除の項目から詳しい内容の記事を見ることができます。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 雑損控除 | 災害や盗難、横領などによって損害を受けた時に利用できる。 |

| 医療費控除(セルフメディケーション税制) | 自分や生計を一にする配偶者、親族の医療費を支払った場合に利用する控除。(セルフメディケーション税制とは医療費控除の特例。医療費控除と同時には利用できない) |

| 社会保険料控除 | その年に支払った社会保険料の全額を控除できる。 |

| 小規模企業共済等掛金控除 | 支払った小規模企業共済等掛金の全額を控除できる。節税効果の高い個人型確定拠出年金(iDeCo)なども対象。 |

| 生命保険料控除 | 対象となる保険料を支払った場合に利用できる控除。 |

| 地震保険料控除 | 地震保険料を控除するときに使用する項目。 |

| 寄付金控除 | 対象となる寄付金を控除する項目。人気の「ふるさと納税」も含まれる。 |

| 寡婦、寡夫控除 | 配偶者との死別や離婚、または配偶者が生死不明で一定の要件を満たす場合に受けられる控除。 |

| 勤労学生 | 働く学生が受けられる控除。親の扶養から外れると家計全体では損をする可能性があるので注意が必要。 |

| 障害者控除 | 納税者本人や、控除対象の配偶者や扶養対象の親族が、障害の程度に応じて受けられる控除。 |

| 配偶者(特別)控除 | 納税者本人や控除対象となる配偶者の所得に応じて受けられる控除。 |

| 扶養控除 | 一定の要件を満たしていれば、扶養親族の年齢に応じて定められた金額を控除できる。 |

| 基礎控除 | 全ての納税者が利用できる控除。38万円を控除できる。2020年から48万円に変わります。 |

注意点について

所得控除は自分で申告しなければ、対象となっていたとしても控除は受けられませんから、余分な税金を支払うことになってしまいます。

所得控除の項目を確認して、控除漏れがないようにしてください。

調べていくうちに、以前の申告から控除を使えていたことに気がつくこともありえます。

そのような時は、法定申告期限から5年以内に限って、「更正の請求」という手続きを行うことによって、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。

5年以内の申告に関して、控除漏れが見つかり、その金額が多ければ手続きを検討することをお勧め致します。

該当する場合は、国税庁の関連ページをご覧ください。