会社員と違って退職金制度がなく、将来の資金面に不安を感じている個人事業主の方は少なくないでしょう。

また、所得が増えるにつれて「もっと効果的な節税対策はないだろうか」と考える場面も増えてくるかと存じます。そのような悩みを抱える個人事業主にとって、心強い選択肢となるのが小規模企業共済です。

これは国が運営する、いわば「経営者のための退職金制度」であり、将来への備えと目の前の節税を両立できる魅力的な仕組みです。

しかし、加入を検討するにあたっては、メリットだけでなく注意点もしっかりと理解しておく必要があります。

この記事では、小規模企業共済の基本から、具体的なメリット・デメリット、そして加入手続きに至るまで、個人事業主の方が知りたい情報を解説します。

あなたの事業と将来設計に、この制度がどのように役立つのかを考えながらご覧ください。

本記事のポイント

- 小規模企業共済の具体的なメリットとデメリット

- 具体的な節税効果と将来の受取額の目安

- 加入できる個人事業主の条件や申し込み方法

- 元本割れなど、事前に知っておくべき注意点やリスク

- いざという時に活用できる貸付制度の概要

PR

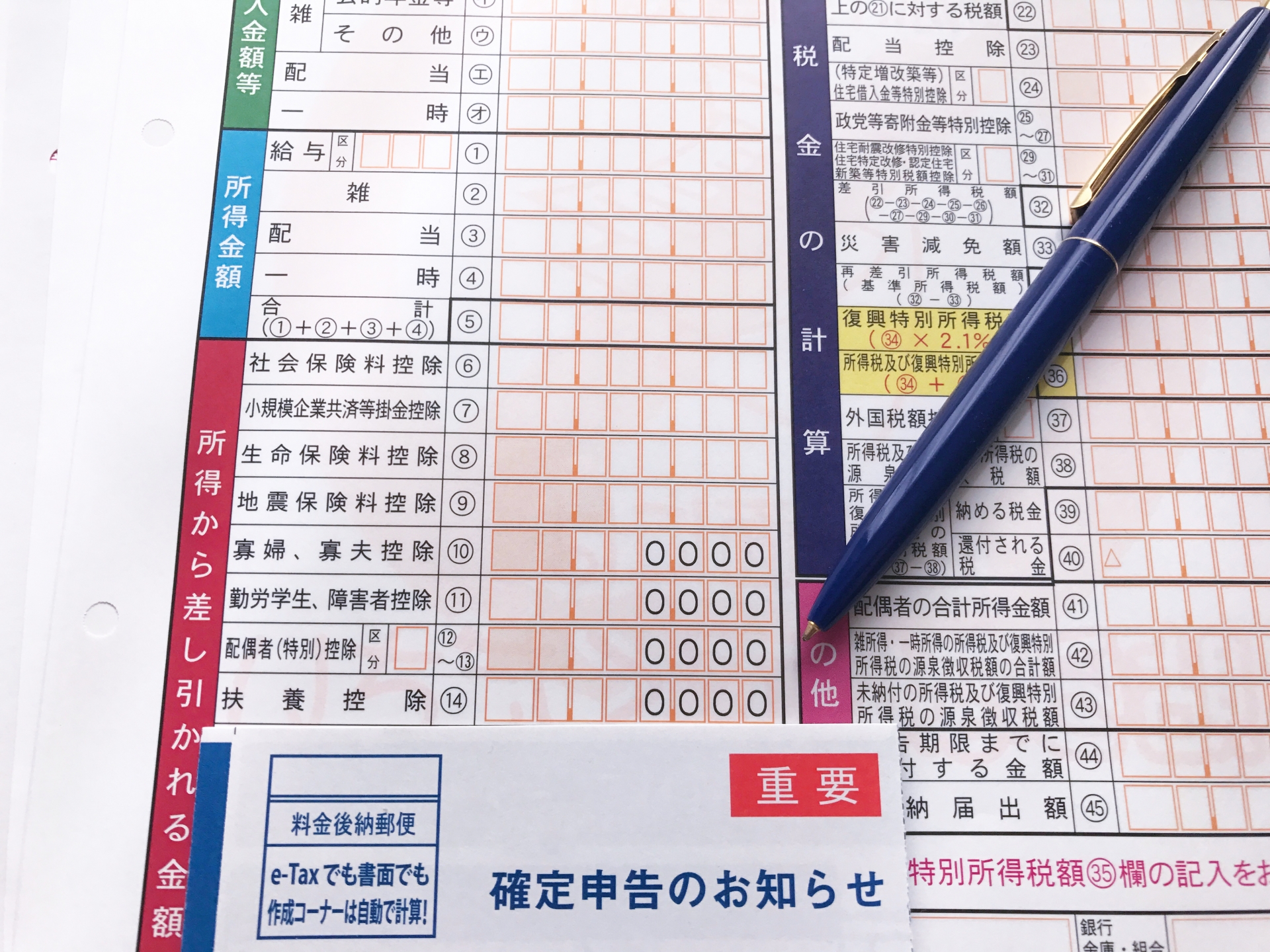

⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ

確定申告がまだ終わっていない方は、まず仕訳を片付けると一気に気持ちがラクになります。特にタックスナップの「丸投げ仕分け」は、迷いがちな仕訳作業を一気に進められる機能です。

私の場合は、 667件の取引が約2秒 で仕訳されました。ただし端末や通信状況などにより、処理の時間は異なる可能性があります。

3/16までは提出・印刷以外を無料で試せます。無料のうちに使ってみて、合うかどうかを確認してみてください。

※仕訳後に、勘定科目や金額は念のため確認しておくと安心です。

※3/16まで、提出以外の機能は無料で試せます。

クーポンは、初回登録時に入力しておくとスムーズです。合わなければ無料期間中に解約できます。

▶ 無料でタックスナップを試してみる(3/16まで) ※「丸投げ仕分け」の詳細や体験談を確認できる記事はこちら小規模企業共済は個人事業主の退職金!そのメリットを詳しく解説

このセクションでは、小規模企業共済が個人事業主にとってどのような魅力を持つ制度なのかを深堀します。

掛金が全額所得控除になるという強力な節税メリットから、将来受け取れる共済金の目安、さらには事業資金として活用できる貸付制度まで、加入を検討する上で最も重要なポイントを一つひとつ丁寧に解説していきます。

ご自身の事業状況と照らし合わせながら、この制度がもたらす具体的な利点をご確認ください。

メリット・デメリットを分かりやすく解説

小規模企業共済は、多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。

加入を検討する際は、両方の側面を正しく理解し、ご自身の事業計画やライフプランに合っているかを判断することが大切です。

メリット

- 掛金が全額所得控除になる高い節税効果:月々の掛金(1,000円~70,000円)の全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、課税対象となる所得を圧縮できます。

- 経営者のための退職金が準備できる:個人事業主には会社員のような退職金がありません。この制度を活用することで、廃業や退職の際に、まとまった共済金を退職金として受け取れます。

- いざという時に事業資金の借入れが可能:契約者は、納付した掛金の範囲内で、無担保・無保証人で事業資金の貸付けを受けられます。金利も低く設定されており、急な資金需要が発生した際のセーフティネットとして機能します。

デメリット

- 短期間の任意解約では元本割れする:掛金の納付期間が20年(240か月)未満で任意解約をすると、受け取れる解約手当金がそれまでに払い込んだ掛金の合計額を下回ってしまいます。長期的な継続が前提の制度です。

- 資金の流動性が低い:原則として事業の廃業や65歳以上の退職など、特定の条件を満たさなければ資金を引き出すことができません。

- 加入期間が極端に短いと掛け捨てになる:任意解約の場合で掛金納付月数が12か月未満、事業の廃業などによる共済金の受け取りでも6か月未満の場合は、一円も受け取れず掛け捨てとなります。

これらの点を踏まえると、小規模企業共済は長期的な視点で資産形成と節税を考える個人事業主にとって非常に有効な制度ですが、短期的な資金ニーズには向かない特性を持っていることが分かります。

掛金控除などのお得なポイント

小規模企業共済の最大の魅力は、なんといってもその高い節税効果にあります。

ここでは、掛金の全額所得控除が具体的にもたらすお得なポイントを掘り下げていきます。

掛金は月々1,000円から70,000円までの範囲(500円単位)で自由に設定でき、その全額が課税対象所得から控除されます。

例えば、課税所得金額が400万円の個人事業主が、掛金を上限の月額70,000円(年間84万円)で設定したケースを考えてみましょう。

この場合、課税所得は「400万円 – 84万円 = 316万円」に圧縮されます。仮に所得税率が20%だとすると、所得税だけで「84万円 × 20% = 16.8万円」も軽減される計算です。

さらに、住民税も約10%軽減されるため、合わせると年間で約25万円もの節税につながる可能性があります。

| 課税される所得金額 | 掛金月額 | 年間掛金額 | 節税額の目安(所得税+住民税) |

|---|---|---|---|

| 400万円 | 30,000円 | 360,000円 | 約108,000円 |

| 400万円 | 70,000円 | 840,000円 | 約252,000円 |

| 700万円 | 30,000円 | 360,000円 | 約118,800円 |

| 700万円 | 70,000円 | 840,000円 | 約277,200円 |

※注:上記の節税額は、所得税率と住民税率(10%と仮定)に基づいた概算の一例です。復興特別所得税は考慮しておらず、実際の節税額は個々の所得や控除の状況によって変動します。

このように、将来の自分のための積立が、現在の税負担を直接的に軽くしてくれるのがこの制度の大きな利点です。

稼いだ所得をできるだけ手元に残したいと考える個人事業主にとって、非常に効率的な資産形成の方法と考えられます。

いくらもらえるか簡単シミュレーション

将来、共済金をいくらもらえるのかは、加入を検討する上で最も気になる点の一つかと思います。

受取額は、掛金の月額、納付期間、そして受け取る際の理由(共済金の種類など)によって変動します。

以下に、掛金月額ごとの受取額の目安を簡単なシミュレーションとして示します。

【掛金納付月数20年(240か月)の場合の受取額シミュレーション】

| 掛金月額 | 掛金合計額 | 共済金A(廃業など) | 任意解約(解約手当金) |

|---|---|---|---|

| 10,000円 | 2,400,000円 | 約2,781,600円 | 2,400,000円 |

| 30,000円 | 7,200,000円 | 約8,344,800円 | 7,200,000円 |

| 70,000円 | 16,800,000円 | 約19,471,200円 | 16,800,000円 |

※注:上記の受取額は、定められた予定利率に基づく基本共済金の目安です。実際の受取額は、経済情勢や運用実績に応じて毎年算定される「付加共済金」が加算される場合があり、金額は変動します。

表を見ると、事業を廃業した場合などに受け取れる「共済金A」は、払い込んだ掛金合計額を大きく上回ることが分かります。

これは、長期間にわたって制度を続けた加入者へのリターンと言えます。

一方で、「任意解約」の場合は、納付月数が20年に達して初めて掛金合計額の100%が戻ってきます。

これより短い期間での任意解約は元本割れとなるため、やはり長期的な継続が重要です。

ご自身の事業計画に合わせて、毎月無理のない範囲で積み立てを続けることが、将来の大きな安心につながります。

いざという時に役立つ貸付制度

小規模企業共済は、将来の退職金準備だけでなく、現在の事業を支えるためのセーフティネットとしての機能も備えています。

それが、掛金の範囲内で利用できる貸付制度です。

この制度は、無担保・無保証人で事業資金を借り入れられるため、急な出費や資金繰りの悪化といった「いざという時」に非常に心強い味方となります。主な貸付制度には以下のような種類があります。

- 一般貸付け:事業に必要な資金を借り入れられる基本的な制度です。

- 緊急経営安定貸付け:経済環境の変化などで一時的に売上が減少した際に、経営の安定を図るための資金を借り入れられます。

- 傷病災害時貸付け:病気やケガによる入院、災害などで被害を受けた場合に利用できます。

- 廃業準備貸付け:事業の廃業を円滑に進めるための費用を借り入れることが可能です。

- 創業転業時・新規事業展開等貸付け:新たな事業を始める際や、第二創業を目指す際の資金として活用できます。

金利は年0.9%~1.5%と非常に低く設定されており、一般的な金融機関からの借入れと比べても有利な条件です。

積立を続けながら、万が一の際には事業資金として活用できるという二重の安心感が、この制度の大きな魅力の一つです。

掛金は経費になる?控除対象ですか?

小規模企業共済の掛金の扱いについて、会計処理や確定申告でどうすればよいのかは、個人事業主にとって重要なポイントです。

まず、掛金は事業上の支出ではないため、帳簿上で「経費」として計上することはできません。事業用の口座から掛金を引き落とす場合の会計処理は、「事業主貸」という勘定科目を使用します。

事業主貸と事業主借は、個人事業主特有の勘定科目です。 正しく会計処理をする上で、この2つの勘定科目の使い方を押さえておく必要があります。 この記事では、事業主貸と事業主借の勘定科目の仕訳例や決算時の相[…]

これは、事業用資金を事業主個人のために使ったことを示すものです。

しかし、経費にならないからといって節税効果がないわけではありません。前述の通り、支払った掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となります。

つまり、確定申告の際に、総所得から掛金の年間合計額を差し引くことができるのです。これにより課税対象となる所得が減り、結果として所得税と住民税が安くなります。

要するに、「経費にはならないが、所得控除になることで高い節税効果がある」と理解しておくと良いでしょう。

確定申告の際には、忘れずに控除の申請を行うことが大切です。

個人事業主が、小規模企業共済等掛金控除を活用することのメリットは大きいです。 個人事業主にとって、15種類の所得控除のうち、特に大きな節税効果が見込めるのが小規模企業共済等掛金控除です。 この記事では、小規模企業共済等掛金控除に[…]

小規模企業共済|個人事業主が知るべき注意点と申請手続き

小規模企業共済のメリットを最大限に活かすためには、その裏側にある注意点やリスクもしっかりと理解しておく必要があります。

このセクションでは、多くの方が懸念する元本割れの可能性や、解約時にどのような扱いになるのかといった、シビアな側面を詳しく解説します。

また、加入者が亡くなられた場合の手続きや、具体的な申し込み方法についても触れていきます。安心して制度を利用するために、ぜひ知っておきたい実践的な情報です。

元本割れは危ない?制度のデメリット

小規模企業共済の最大の注意点は、加入期間が短い段階で任意解約すると、受け取るお金が払い込んだ総額を下回る、いわゆる「元本割れ」が発生するリスクがあることです。

具体的には、掛金の納付月数が240か月(20年)未満で自己都合による解約をした場合、受け取れる解約手当金は掛金合計額の80%~98%程度となり、元本を割り込んでしまいます。

納付月数が240か月に達して、ようやく支給率が100%になります。

この仕組みがあるため、「危ない」「損をする」といった声が聞かれることもあります。

特に、事業の見通しが不透明な中で加入し、数年で事業の方向転換を余儀なくされた場合などには、このデメリットが現実のものとなる可能性があります。

ただし、この元本割れのリスクは、あくまで「任意解約」の場合に限られます。

個人事業を廃業した場合(共済金A)や、65歳以上で180か月以上掛金を払い込んで老齢給付として受け取る場合(共済金B)は、20年未満であっても掛金合計額を上回る共済金を受け取ることが可能です。

したがって、事業をたたむ際のセーフティネットとして、あるいは長期的な老後資金の準備として利用する分には、元本割れの心配はほとんどありません。

ご自身の事業を長く続ける意思があるかどうか、そして資金を20年以上引き出せなくても問題ないかが、加入を判断する上での一つの鍵となります。

任意解約と事業をやめたらどうなるか

小規模企業共済を途中でやめる場合、その理由によって受け取る共済金の種類と金額が大きく異なります。

主なケースは「任意解約」と「事業の廃業」です。

任意解約の場合

任意解約は、事業を継続している状態で、加入者自身の都合で契約を解除することです。

この場合に受け取るのは「解約手当金」となります。前述の通り、納付期間が20年未満だと元本割れするリスクがあり、12か月未満では掛け捨てとなってしまうため、最も慎重になるべきケースです。

事業をやめた場合(廃業)

個人事業主が事業を完全にやめた(廃業した)場合は、共済契約の解約ではなく、「共済金A」の請求事由に該当します。

この共済金Aは、最も給付率が高く設定されており、加入期間が短くても(6か月以上)、払い込んだ掛金総額を上回る金額を受け取れます。

これは、制度本来の目的である「事業をやめた後の生活保障」を果たすための仕組みです。

もし事業が法人成りした場合、加入資格を失うため解約することになりますが、この場合は「準共済金」として、掛金合計額の100%相当額が受け取れます(納付月数12か月以上の場合)。

このように、単に「やめる」といっても、その理由によって扱いが全く異なります。

「自己都合でいつでも引き出せる貯蓄」ではなく、「事業の終わり方に連動する退職金制度」であるという本質を理解しておくことが大切です。

加入の申し込み方法と必要書類

小規模企業共済への加入手続きは、ご自身の都合に合わせて「窓口での手続き」と「オンラインでの手続き」の2種類から選ぶことができます。

窓口での手続き

従来通りの方法で、商工会や金融機関などの窓口で直接申し込む方法です。

担当者に相談しながら進めたい方におすすめです。

- 必要書類の準備。個人事業主の場合、主に以下の書類が必要です。

- 契約申込書

- 預金口座振替申出書(掛金の引落口座を設定するため)

- 確定申告書の控え(税務署の受付印があるもの。e-Taxの場合は受信通知も必要)もし開業したばかりで確定申告をまだ行っていない場合は、「開業届の控え」で代用できます。

- 窓口での申し込み書類が準備できたら、中小機構が業務を委託している機関(商工会、商工会議所、青色申告会、銀行、信用金庫など)の窓口に提出します。

- 手続き完了申し込み後、約40日ほどで中小機構から「小規模企業共済手帳」が送付され、手続きは完了です。

オンラインでの手続き

2023年9月より、場所や時間を選ばずに手続きができるオンライン申請が導入され、より便利になりました。

メンテナンス時間などを除き、24時間365日いつでも申し込みが可能です。

オンライン手続きに必要なもの

- マイナンバーカード

- マイナポータルアプリのインストール

- マイナンバーカードを読み取れるスマートフォン、またはパソコンとICカードリーダー/ライター

注意点

個人事業主の共同経営者として加入する場合など、一部の手続きはオンラインの対象外となります。

窓口に行く時間がない方や、手続きをスピーディーに済ませたい方にはオンラインでの申し込みが非常に便利です。

加入者が死亡した場合の手続き

万が一、小規模企業共済の加入者が亡くなられた場合、これまで積み立ててきた掛金がなくなるわけではありません。

ご遺族が共済金を請求し、受け取ることができます。

この場合、請求事由は「共済金A」に該当し、最も給付率の高い共済金が支払われます。

手続きは、亡くなられた加入者のご遺族(配偶者、子、父母など、法令で定められた順位)が行うことになります。

受け取った死亡共済金は、税法上「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。

しかし、生命保険の死亡保険金と同様に、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税限度額が適用されます。

この非課税枠があるため、多くの場合、共済金に直接相続税がかかるケースは少ないと考えられます。

ご家族のためにも、ご自身が小規模企業共済に加入していることは事前に伝えておくと、万が一の際に手続きがスムーズに進むでしょう。

制度概要や加入条件など、よくある質問

ここでは、小規模企業共済に関して特に多く寄せられる質問について、Q&A形式で解説します。

制度の概要について

小規模企業共済制度は、国の機関である中小機構が運営する、小規模な企業の経営者や個人事業主のための退職金制度です。

掛金を積み立てることで、事業の廃業や退職の際に、その後の生活資金となる共済金(退職金扱いなど)を受け取れます。

節税効果が高いことも大きな特徴です。

加入できる人の条件は?

個人事業主の場合、業種によって常時使用する従業員の数が定められています。

- 製造業、建設業、運輸業、宿泊業、不動産業など:従業員20人以下

- 商業(卸売・小売業)、サービス業(宿泊業などを除く):従業員5人以下

ご自身の事業がこの条件を満たしていれば加入資格があります。

従業員がいない場合でも加入可能か?

従業員がいない、いわゆる「一人親方」やフリーランスの方でも、上記の条件を満たす個人事業主であれば問題なく加入できます。

むしろ、そういった立場の方々にとってのセーフティネットとして、この制度は大きな意味を持ちます。

まとめ:小規模企業共済は個人事業主の賢い選択

ここまで小規模企業共済について、その多角的な側面を解説してきました。

要点をまとめると、この制度は、掛金の全額所得控除という強力な節税メリットを享受しながら、将来の退職金を着実に準備できる、個人事業主にとって非常に価値のある選択肢です。

事業資金の貸付制度というセーフティネットも備わっており、攻めと守りの両面で事業主を支える仕組みが整っています。

ただし、その恩恵を最大限に受けるには、長期的な視点が不可欠です。

特に、20年未満の任意解約は元本割れのリスクを伴うため、ご自身の事業計画やライフプランと照らし合わせ、長く継続できるかを慎重に判断する必要があります。

この記事で得た知識をもとに、ご自身の状況に小規模企業共済が合っているかをじっくりとご検討ください。

目先の節税だけでなく、10年後、20年後の安心を見据えたとき、この制度はあなたの事業経営における賢い一手となる可能性を秘めています。