個人事業主として青色申告の準備を始め、会計ソフトを導入したものの、「諸口とは」という見慣れない言葉に出会い、手が止まってしまっていませんか。

簿記の知識にまだ自信がなく、この仕訳が正しいのか不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、会計ソフト上で表示されることがある「諸口」について解説しています。

- 「諸口」という言葉の正しい意味

- 簿記における「諸口」の具体的な使い方と仕訳例

- 「諸口」が表示される上での注意点やデメリット

- 会計処理を楽にするお勧めアプリ

- 無料で学べる簿記のサイト

PR

⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ

「何から手をつければいいか分からない…」という方は、安心プランの「丸投げ仕分け」を使うと、仕訳の着手ハードルが下がります。ただし、最終的な経費・プライベート判断は自分で確認が必要なので、まずは無料期間で動作確認してから判断するのが安心です。

3/16まで提出以外の機能は無料で試せます。

会計ソフトの「諸口とは」?

会計ソフトを使い始めると、特に自動連携された明細を処理しようとする際、「諸口」という単語に遭遇することがあります。

これは簿記の専門用語のように見えますが、実は勘定科目そのものではありません。

このセクションでは、「諸口とは」という基本的な疑問から、その具体的な役割、使い方、そして注意点までを分かりやすく解説します。

まずはこの言葉の意味を正しく理解し、帳簿付けへの不安を取り除きましょう。

諸口とは

「諸口(しょくち)」とは、簿記において、仕訳の相手勘定(取引の相手側)が複数あることを示すために使われる「表現」や「表示」のことです。

最も大切なポイントは、これが「消耗品費」や「売上」のような、取引内容そのものを示す勘定科目ではない、という点になります。

例えば、普通預金から「借入金の返済10,000円」と「支払利息200円」を同時に支払ったとします。

この場合、普通預金(貸方)の相手となる勘定科目は「借入金(借方)」と「支払利息(借方)」の2つになります。

このような複合的な取引を帳簿(特に総勘定元帳)に記載する際、「相手科目が一つではないですよ」ということを示すために「諸口」という言葉が便宜的に使われるのです。

諸口を使う意味とメリットは?

「諸口」が使われる(表示される)最大の意味とメリットは、帳簿(特に総勘定元帳)をスッキリと見やすく保つことにあります。

総勘定元帳は、勘定科目ごとのお金の流れを一覧にするための大切な帳簿です。

もし、一つの取引で3つ以上の勘定科目が動く「複合仕訳」のすべてを詳細に転記しようとすると、帳簿の行数が膨大になってしまい、全体の流れが非常に追いづらくなります。

そこで「諸口」が役立ちます。

例えば、「普通預金」の総勘定元帳に、「借入金」と「支払利息」の2行を別々に書く代わりに、「諸口 10,200円」と1行でまとめることができます。

これにより、帳簿の記載が簡潔になり、お金の増減の全体像を把握しやすくなります。

基本的な使い方

「諸口」は、主に仕訳帳に記載された取引を、総勘定元帳へ「転記」する際に使われます。

手書きで帳簿を作成していた時代には、この転記作業を効率化するために意識的に使われていました。

しかし、現代の会計ソフト(マネーフォワード クラウド、freee、弥生など)では、ユーザーが「諸口を使おう」と意識する必要はほとんどありません。

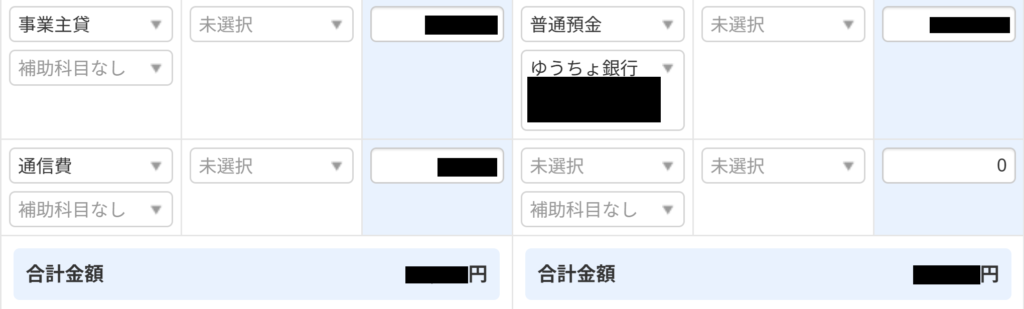

例えば、マネーフォワードの会計ソフトの場合、元帳を見ると複数の勘定がある場合、次のように表示されます。

![]()

このように、複合仕訳(複数の科目が絡む仕訳)を正しく入力さえすれば、ソフトが自動的に判断し、総勘定元帳側には「諸口」と表示してくれるのが一般的です。

使い方と仕訳例

「諸口」がどのように表示されるか、具体的な仕訳例で見てみましょう。

例:借入金10,000円と、その利息200円の合計10,200円が普通預金口座から引き落とされた。

この取引では、お金の流れを分解すると以下のようになります。

- 負債の減少(借入金):10,000円

- 費用の発生(支払利息):200円

- 資産の減少(普通預金):10,200円

簿記のルール上、負債の減少と費用の発生は「借方」(左側)、資産の減少は「貸方」(右側)に記載します。

そのため、会計ソフトの「複合仕訳」画面や「振替伝票」には、以下のように入力します。

| 借方 | 貸方 |

|---|---|

| 借入金 10,000円 | 普通預金 10,200円 |

| 支払利息 200円 |

この仕訳を登録すると、各勘定科目の総勘定元帳には以下のように転記されます。

| 日付 | 相手科目 | 借方金額 | 貸方金額 | 残高 |

|---|---|---|---|---|

| XX/YY | 諸口 | 10,200円 | (減少) |

「普通預金」の元帳では、貸方(支出側)に10,200円が記載されます。

このとき、相手科目は「借入金」と「支払利息」の2つがあるため、相手勘定科目の欄には「諸口」と自動で表示されます。

このように、仕訳自体に「諸口」と入力するのではなく、複合仕訳の結果として元帳に「諸口」が表示されるのが、現代の会計ソフトにおける一般的な使い方です。

諸口取引のデメリット

厳密な会計用語として「諸口取引」という言葉が定義されているわけではありません。

ただし、一般的に「諸口が表示されるような複合的な取引」を指して、このように呼ぶことがあります。

メリットがある一方で、デメリットや注意点も存在します。

最大のデメリットは、「諸口」という表示だけでは「取引の詳細が分かりにくくなる」ことです。

総勘定元帳だけを見て「諸口 10,200円」と書かれていても、その内訳が「借入金と利息」なのか、「消耗品費と雑費」なのかは、一見して分かりません。

この内訳を確認するためには、元の仕訳帳や振替伝票を確認しに戻る必要があります。

会計ソフトでは、元帳の「諸口」をクリックしたり、ダブルクリックしたりすることで、元の仕訳(内訳)にジャンプできる機能が備わっていることが一般的です。

以下は、マネーフォワードの画像ですが、元帳の取引の右側にある詳細をクリックすると以下のように、各取引の勘定科目が確認できます。

もし、元の仕訳が不正確だったり、関連する領収書や請求書(証憑)が整理されていなかったりすると、税務調査などで取引内容の説明を求められた際に、迅速に対応できなくなる恐れがあります。

帳簿と証憑類は、誰でも内容を追えるように整理しておくことが大切です。

簿記知識が不安な場合の選択肢

ここまで「諸口」について解説してきましたが、この言葉の意味が分かっても、会計ソフトの操作や複雑な仕訳そのものへの苦手意識は残っているかもしれません。

特にマネーフォワードの会計ソフトのような多機能ソフトは、簿記の知識がある程度ないと使いこなしにくい側面もあります。

このセクションでは、簿記の知識に自信がない方でも、安心して確定申告を進めるための具体的な方法や、より簡単なアプリについて紹介します。

会計処理を楽にするおすすめアプリ

「諸口」という言葉で手が止まってしまった根本的な原因が「簿記のルール(借方・貸方)が分からない」ことにある場合、会計ソフト選びそのものを見直すのも一つの賢明な選択です。

高機能な会計ソフトは、多機能であるがゆえに簿記の知識を前提とした画面構成になっていることがあります。

しかし、近年では「簿記の知識がなくても使える」ことをコンセプトにした、個人事業主向けの会計アプリが登場しています。

これらのアプリは、取引の入力方法を工夫し、ユーザーが借方・貸方を意識しなくても、自動的に青色申告の要件を満たす帳簿を作成できるよう設計されています。

タックスナップ

簿記の知識に一切頼らず、確定申告を終わらせたい方に特におすすめなのが「タックスナップ」です。

このアプリの最大の特徴は、AIを活用した領収書や銀行明細の自動仕訳機能です。

あなたがすることは、基本的に「領収書をスマートフォンで撮影する」「銀行口座やクレジットカードを連携させる」だけです。

取り込んだ領収書をスワイプして、ビジネスとプライベートの取引を分けるだけで、AIが明細の内容を読み取り、勘定科目を自動で判定して仕訳を行ってくれるため、とても便利です。

もしAIが判断に迷った場合でも、簡単な質問にチャット形式で答えるだけで仕訳が完了します。

借方や貸方、「事業主借」や「事業主貸」といった簿記用語で悩む時間は一切不要になります。

これまで、多くの時間を費やしていたかもしれない経理作業から解放され、その貴重な時間を、本業のための時間に充てることが可能になります。

普段から、特に確定申告の季節になると、面倒な経理作業に頭を悩ませていませんか? スマートフォンで手軽に申告ができると話題の確定申告アプリ、タックスナップですが、その料金がいくらなのか気になっている方も多いのではないでしょう[…]

FinFinやfreee

タックスナップ以外にも、会計処理を簡単にする選択肢はあります。

例えば「freee」は、創業時から「簿記の知識がなくても使える」ことを重視して設計されているクラウド会計ソフトの代表格です。

freeeの入力画面は、銀行明細のデータ(「〇〇ストア 500円」)に対して、「これは何に使いましたか?(例:消耗品費)」を選ぶだけで仕訳が完了するように工夫されています。

この直感的な操作感は、マネーフォワード クラウドの「仕訳の承認」画面が難しく感じた方にとって、非常に扱いやすい可能性があります。

また、「スマホ会計FinFin」のような、比較的新しいアプリも、シンプルな操作性やAIの活用、レシート撮影などで、経理の負担を大幅に減らすことを目指して開発されています。

スマホ会計アプリfinfinの導入を検討しているものの、実際の評判が気になって一歩踏み出せずにいませんか。 日々の経理を手軽に済ませたいフリーランスや個人事業主にとって、会計ソフト選びは非常に大切です。 […]

この記事では、自営業(個人事業主・フリーランス)の方に人気のクラウド会計ソフト、freeeについてご説明しています。 freeeの口コミや評判、確定申告で利用するメリットや登録手順についてご紹介[…]

無料で簿記が学べるサイト

もし、「この機会に、やはり簿記の基礎知識を身につけたい」と考えるのであれば、無料で学べるオンラインサイトを活用するのも良い方法です。

例えば「CPAラーニング」は、公認会計士の資格スクールが提供しているサービスで、簿記3級から1級の講座を無料で受講できます。

簿記以外にも、経理や税務に関することなど、動画でいつでも学べるためお勧めのサービスです。

会計ソフトの操作に直接役立つだけでなく、経費の考え方や経営状況の把握といった、個人事業主として必要な金融リテラシーを高めることにも繋がります。

自分の時間を投資して知識を身につけるか、優れたアプリ(道具)に投資して時間を生み出すか、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選んでみてください。

CPAラーニングの利用を検討しているものの、「完全無料」という言葉に、どこか怪しいと感じていませんか。 なぜ無料なのか、サービスの質は本当に信頼できるのか、といった疑問や不安を抱くのは自然なことです。多くの方が、お得な話の裏に[…]

まとめ

この記事では、「諸口とは」という言葉の意味から、その具体的な使われ方、そして「諸口」という言葉でつまずいてしまうような簿記初心者の方に向けた解決策までを解説しました。

「諸口(しょくち)」とは、勘定科目そのものではなく、仕訳の相手側が複数あることを示すための便宜的な「表現」です。

会計ソフトが自動で表示していることがほとんどであり、その表示自体を過度に心配する必要はありません。

元帳の記載を簡潔にするための工夫であり、内訳は元の仕訳を確認すれば分かるようになっています。

しかし、もしあなたが「諸口」という言葉で手が止まり、会計ソフトの操作に強いストレスを感じているのであれば、それは「簿記の知識」と「使っているソフトの難易度」が合っていないサインかもしれません。

個人事業主にとって最も大切なのは、簿記を完璧にマスターすることではなく、本業で売上を上げ、確定申告を正しく簡単に終わらせることです。

その目的を達成するためには、タックスナップやfreeeのような、簿記の知識を前提としないアプリを活用し、経理作業の時間を最小限に抑えることが、非常に合理的な経営判断となります。

あるいは、CPAラーニングのような無料サイトで基礎を学ぶのも一つの手です。

ご自身に合った方法で、会計の悩みを解消してください。

🔧 当サイト独自の無料診断ツール(個人情報の登録不要)

- 一般家庭の平均と比較して「高い支出」を1分でチェック。勘定科目も表示!(個人事業主・フリーランス向け)

-

🧾 会計ソフト診断あなたの業種・規模に合う会計ソフトを最短で判定